抗戰前線,那一場不曾謀面的相遇

劉漢俊

電影《八佰》劇照

這是發生在中國抗戰期間真實的故事。

1931年,日本軍國主義悍然發動九一八事變,占領中國東北全境;1937年又蓄意制造七七事變,發動了全面侵華戰爭。日本軍國主義企圖變中國為其獨占的殖民地,進而吞并亞洲、稱霸世界的野心昭然若揭。

七七事變發生后,駐上海的日本海軍加緊備戰并蓄意制造事端。1937年8月9日,兩名日本軍人擅自駕車持槍強闖虹橋機場警戒線,在逃竄中被先后擊斃,成為戰爭的導火索。8月11日下午舉行的談判中,日方代表蠻橫地提出中方撤退上海保安部隊、撤除所有防御工事等無理要求,遭中方嚴辭拒絕。日本駐上海第三艦隊司令官長谷川清立即命令早已待命的日艦開進黃浦江、長江口岸,并布置全艦隊緊急開赴上海待戰,同時命令在日本佐世保待命的海軍第一特別陸戰隊等火速開赴上海增援。

中國政府及軍隊態度堅定、毫不示弱。張治中部得到命令于8月11日當晚九時開進上海,作好戰斗準備,第87師、第88師、第22旅火速從常熟、無錫、蘇州等地,推進至上海市區附近,箭在弦上,一觸即發。

母有難,子來救。國遭劫,兵何寢!8月12日上午,張治中部先頭部隊迅速進入上海市區,搶占有利地形。8月13日,日軍突然發起了對上海的大規模戰爭,八一三淞滬會戰爆發。8月14日,中國政府發表《國民政府自衛抗戰聲明書》,軍委會命令京滬警備部隊改編為第九集團軍,張治中任總司令,轄三個師一個旅及上海警察總隊、江蘇保安團等部,擔負反擊虹口及楊樹浦地區日軍的任務;駐蘇、浙部隊改編為第八集團軍,張發奎任總司令,守備杭州灣北岸,擔負阻擊浦東地區日軍的任務。8月23日起,日軍的大批增援部隊從各個方向抵達,雙方在羅店、寶山等地展開激戰。9月10日,日軍兵力增至10萬以上,中國軍隊也持續增援。日軍攻占吳淞口及沿江防線后,于9月30日發起總攻,雙方以大場為中心展開激烈的爭奪戰。10月25日,中國軍隊在大場失守,主力部隊受到威脅,準備撤到蘇州河南岸。中國軍隊最高統帥部命令第88師524團堅守四行倉庫,掩護主力部隊轉移。

日本方面,裕仁天皇命令松井石根大將為上海派遣軍司令官,指揮第3師團、第11師團等軍直屬部隊進攻上海。而此時的蔣介石還在幻想九國公約簽字國對日本進行干涉,但西方國家對中國的要求置若罔聞,中國軍隊因此延誤了撤退時機,下令撤退時又出現了指揮混亂,導致三四十萬中國將士擁堵在幾條狹窄的公路上,被日軍空軍狂轟濫炸,損失慘重。大撤退變成了大潰逃,為南京保衛戰的失利、日軍制造南京大屠殺慘案埋下了隱患。

1937年11月12日,上海最終淪陷。中國方面投入最精銳部隊浴血奮戰三個月,以巨大犧牲和慘痛代價彰顯了抵抗侵略的堅強決心,贏得了國際社會的同情與尊敬,也粉碎了日軍“三月亡華”的計劃。淞滬會戰驚心動魄的三個月,中國軍民凝成了一個共識,那就是“縱使戰到一兵一槍,亦絕不終止抗戰。”

最具標志性的事件,就是前文提到的,國民革命軍第9集團軍第72軍88師524團第一營的“八百壯士”,堅守上海四行倉庫的英勇壯舉。

對,就是電影《八佰》所表現的那個英雄群體和那一場慘烈的戰斗。

編制號稱為“一營”,實際上是指揮官高配為副團長謝晉元,營長為楊瑞符;隊伍號稱八百人,其實只有400人左右,亦有420人、455人、380人、412人之說。謝晉元,廣東蕉嶺縣人,1905年生,1922年考入廣州國立高等師范,1925年底轉入黃埔軍校第四期,1926年10月畢業后參加北伐戰爭。1935年任第88師補充團中校營長,奉命駐守四行倉庫時已是副團長。

我想說的是,這支承擔堅守任務的隊伍,大部分人是我的同鄉,他們來自今天的湖北咸寧及周邊地區。

當時的咸寧一帶隸屬于湖北省第一行政督察區,轄區11個縣,范圍覆蓋過去的咸寧行署各縣,區專署設在蒲圻縣,即今天的赤壁市,我的家鄉。這些官兵原屬通城保安大隊,許多人來自過去的咸寧、嘉魚、蒲圻、通城、崇陽、通山等各縣,以及今天的湖北隨州、監利等地,還有一些人來自外省,士兵中通城人最多。淞滬會戰之前,這支保安大隊被調到蒲圻訓練,后轉武漢集訓,編入湖北省保安五團。集訓數天后,他們奉命開赴上海,被補充到88師524團第一營。能找到姓名、親屬,屬于今天赤壁籍的士兵中,有中伙鋪的田際鈿、鄧才福、吳炳元、劉炳秋,楊家嶺的任勝祖、謝邦銀,黃龍八蛇畈的任賢清、呂國斌,羊樓洞的余長壽,車站的江尚階、羅通海,瑯橋的何壽山、羅通國,隨陽的陳文山、雷炳林,斗門橋的李昌生,神山的鄧賢青,宋家河的溫泰山,蒲圻城關的劉秀亭,團山的張其發,新店的周大發,等等。

他們有共同的特點,都是新兵,剛學會打槍,沒有上過戰場。

四行倉庫,位于上海蘇州河北岸,是民國時期上海的金城、大陸、鹽業、中南等四家銀行儲蓄會的堆棧。建于1931年,是一座寬64米、深54米、高25米的六層樓房,鋼筋水泥結構。倉庫的東南兩面,毗鄰公共租界,租界里居住著受到保護的英美俄等國僑民及部分中國人,以及外國駐滬機構。

電影《八佰》劇照

謝晉元接到命令后,立即致函師長孫元良:“在未完成任務前,決不輕率息忽;待任務完成后,決作壯烈犧牲以報國家”,表達了與日寇拼死一戰的決心。面對日軍強大的攻勢,在上海保衛戰十分被動、中國軍隊主力部隊不得不撤出上海的情形下,中國軍民士氣已降至低谷。四行倉庫保衛戰被視作一場“丟卒保車”、注定要失敗的絕命之戰。

1937年10月26日深夜,謝晉元率官兵悄悄進駐四行倉庫,這里曾是第88師的師部。他命令一營各連清點人數造好名冊上報,以備犧牲后按名單撫恤家屬。謝晉元知道,他們的對手,是日本陸軍大將、日軍上海派遣軍司令,后來制造了南京大屠殺慘案的松井石根,以及他親自指揮的日本王牌軍第三師團,兇多吉少,活的希望渺茫。但兇殘的敵人,嚇不倒有血性的中國人和保家衛國的中國軍人,拖住敵人就是勝利。

10月27日午后,四行倉庫攻守戰打響。日軍以多出中國兵力十倍的架勢向中國陣地發起進攻,許多小戰士是第一次見到真正的日軍,第一次開槍射擊敵人,但“八百壯士”頑強堅守、浴血奮戰,打退了敵人的一次次進攻。10月28日清晨,十幾個日軍士兵偷潛至四行倉庫墻下,企圖埋炸藥炸開鐵門和墻壁,狡猾的日軍用兩塊大鐵板做掩體,火力不能直接到達。緊急關頭,中國守軍、21歲的敢死隊隊員陳樹生身捆數枚手榴彈,從五樓縱身跳下,拉開導火索后立即鉆進掩體,與敵人同歸于盡。當年只有14歲的上海作家沈寂,家住新閘路口,隔蘇州河就是四行倉庫,目睹了這悲壯的一幕:“用望遠鏡觀望,親眼目睹,一位戰士全身掛滿手榴彈,從空中跳下,炸死日軍。這些慘烈的戰斗場景,我終生難忘,應永載抗戰史冊。”山河破碎,家國遭難,血性男兒只能以命相拼。

有血性的,不止是中國男兒。由于進駐時匆忙,部隊沒有攜帶當時的國旗和軍旗,為鼓舞士氣,謝晉元希望得到一面國旗。消息傳到蘇州河對岸,上海商會的愛國企業家迅速趕制了一面大大的國旗,由勇敢小姑娘楊惠敏送到四行倉庫。10月29日凌晨,這面旗幟在被打得千瘡百孔的四行倉庫的屋頂升起,顯示出中國守軍要與日本侵略者死戰到底的決心,目睹這一幕的許多中國人,流下了悲壯的眼淚。楊惠敏是江蘇鎮江人,曾于中央技藝專科學校暨中山大學體育系求學,1937年加入上海童子軍戰地服務團。她冒死獻旗的壯舉,登上了上海各大小報紙的頭條位置,轟動了當年的上海灘和國內外,極大地鼓舞了中國抗戰的民心士氣。

楊惠敏與將士們合影

面對日軍飛機、坦克、大炮更猛烈的轟炸,“八百壯士”堅貞不屈,誓與陣地共存亡,為主力部隊轉移贏得了時間。10月31日,由于寡不敵眾、孤立無援,且掩護任務基本完成,“八百壯士”奉命沖出重圍,退入英國租界內。至此,他們已堅守了陣地四個晝夜,擊退日軍數十次進攻,消滅日軍200多人,整個戰斗中無一人退卻、逃跑。日軍司令松井石根原以為四行倉庫的中國軍隊至少有一個旅、二三千人的兵力,當獲悉重創他的第三師團的中國守軍僅有400人時,面露尷尬。

“八百壯士”的英勇表現,令日軍看到了中國軍隊的勇敢頑強,讓世界看到中國人民的抗戰決心,也為國際社會“九國公約會議”的“同情”并調停干預侵略者的行徑,爭取了時間和主動。這也是蔣介石留在上海棋盤上的一粒棋子,但這粒“棋子”寧碎不移,堅持到了最后一刻。

撤退出來的壯士很快落入了西方列強之手,被解除武裝的中國軍人被限制在西方國家秘密設置的“孤軍營”,達四年之久。隨著形勢的變化,日偽日趨猖獗,汪偽政權看中了謝晉元及所部的抗戰精神在中國軍隊中的影響力,汪精衛多次下令勸降謝晉元,汪偽政權二號人物陳公博親赴孤軍營勸降,以“陸軍總司令”一職相誘惑,結果受到謝晉元“你們是狗漢奸”的怒罵,委任狀當場被謝晉元撕了個粉碎。不幸的是,1941年4月24日清晨,謝晉元被汪偽漢奸收買的郝某等四個叛徒刺殺,不幸犧牲,時年37歲。一代英雄沒有倒在侵略者的槍口下,卻死在了漢奸的刀下。謝晉元遇害的消息傳出后,舉國震驚,上海10萬民眾前往瞻仰遺容,表達崇敬之心。謝晉元被通令嘉獎,并被追晉為陸軍少將。毛澤東贊譽“八百壯士”為民族典型。

“八百壯士”的幸存者后來陸續落入日軍之手。懾于壯士們在中國人民心目中的地位和他們在國際上的巨大影響力,日軍一直不敢輕易下毒手,但將他們陸續分散押解到諸暨、杭州、南京做苦工,一些人被塞在船上送往新幾內亞、澳大利亞等地做勞工,不少人被日軍虐待致死。其中也有一部分人成功地逃出魔掌,有的加入了新四軍抗日游擊隊,有的到了重慶安全區,有的參加了中國遠征軍赴滇緬作戰,有的解甲歸田回到家鄉。也有一些人留在上海,在謝晉元團長遺孀凌維誠的幫助下,在大達碼頭從事搬運工作,自食其力。

有一位“八百壯士”中的幸存者,是我的家鄉赤壁中伙鋪煙墩村的人。

他叫田有收(1918年—1998年),又名田際鈿。對,就是電影《八佰》中那位大聲自報姓名的“田際鈿”的士兵,當時是524團一營一連三排中士。1942年秋,田際鈿等36名戰友被日軍押解到澳大利亞的一個荒島上服苦役,過了兩年生不如死的生活,終于有了逃出的機會。1946年12月,田際鈿輾轉上海回到家鄉赤壁,從此在家務農,他當年的英雄事跡陸續被人們知道。一位鄉賢告訴我,田際鈿是他的表叔,小時候聽他唱過謝晉元團團歌,他一直用紅布包裹著524團的團徽,常放在胸前的口袋里。1998年10月,田際鈿老人在家鄉去世,享年80歲。

之后的2010年12月,“八百壯士”的最后一位幸存者,祖籍湖北隨州、當年的524團一營一連一排排長楊養正,在重慶去世,享年96歲。

青山有情埋忠骨,八百壯士方猶在。

新中國沒有忘記他們,中國人民沒有忘記他們。

2014年9月1日,經中共中央、國務院批準,中華人民共和國民政部公布《第一批著名抗日英烈和英雄群體名錄》,謝晉元等八百壯士和所在(1937)國民革命軍陸軍第9集團軍88師524團,被追認為英雄群體。

這里,還要講另外一個故事。

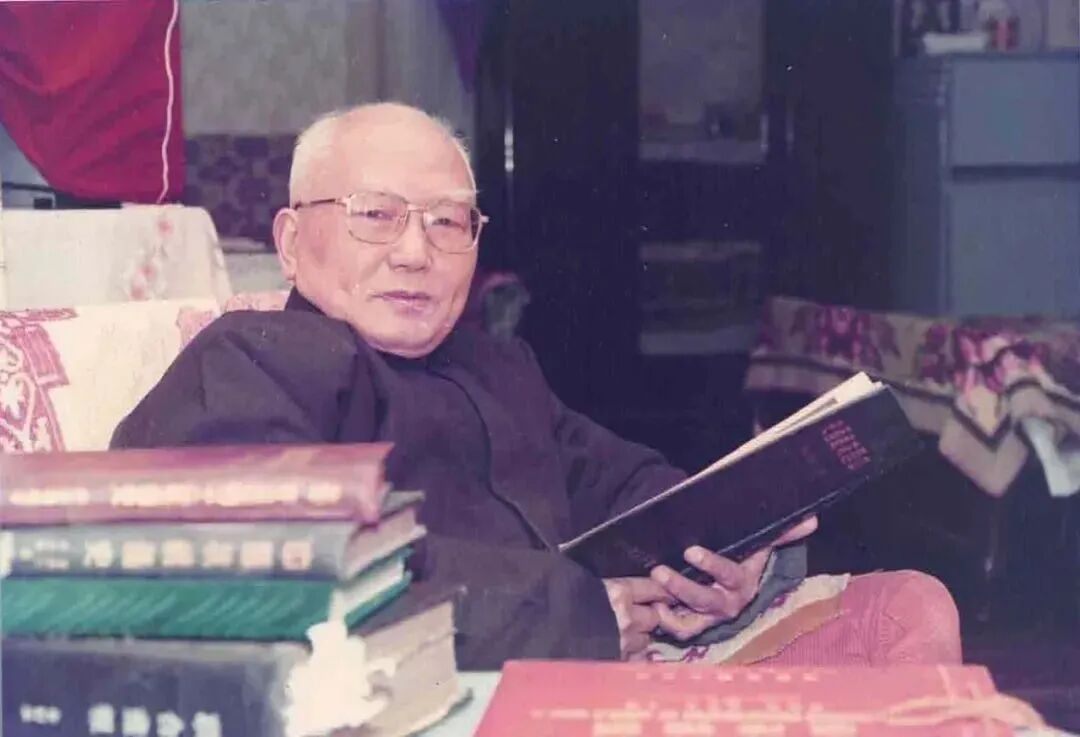

在四行倉庫抗擊日軍最緊張的時刻,524團一營的咸寧籍鄉親們完全想不到,當他們屏住呼吸瞄準射擊侵略者的同時,不遠處有一位戴眼鏡的文弱書生緊盯著他們的英勇壯舉。他的懷里抱著的不是槍,而是照相機。他的名字,叫舒宗僑,戰地記者,蒲圻人,即今天的赤壁人。

他們未曾謀面,卻在抗日的戰場上相遇。同為家鄉人,同為中國人,他們的心聚在一起,熱血流在了一起。

舒宗僑,今赤壁楊家嶺人。1932年考入上海復旦大學新聞系,是中國最早的新聞科班出身的記者之一。1935年到1937年10月,他擔任上海《立報》記者;1937年10月到1939年9月,他受聘擔任蘇聯共產黨新聞機構塔斯社的記者,積極向國際社會報道中國的抗戰的消息,采訪過毛澤東、周恩來、朱德、李宗仁、張自忠、馮玉祥等重要人物,與邵力子、戈寶權、范長江、斯諾、愛潑斯坦、史沫特萊等文化名流有工作交往。1938年12月,舒宗僑尋訪紅軍走過的長征路,到達了瀘定橋,不久被國民黨軍統特務抓走關押了5個月。1941年冬,應章益校長和新聞系主任陳望道的邀請,舒宗僑到復旦大學新聞系兼課任教,新中國成立后在復旦大學任教,直到1986年退休。2007年3月,這位“中國新聞教育界最年長的教授”在上海逝世,享年94歲。

抗戰期間,舒宗僑以文字和攝影為武器,投身民族解放斗爭,他寫作和拍攝了大量作品,主辦進步報刊,冒著被逮捕、暗殺的危險,在上海國統區公開報道中國共產黨領導抗戰的主張和功績。首戰平型關、夜襲陽明堡日空軍基地、太行山擊斃“名將之花”、挺進江南、開展百團大戰、冀中平原連戰連捷等圖片資料,通過舒宗僑和同仁之手,擴大了在全國和全世界的影響。

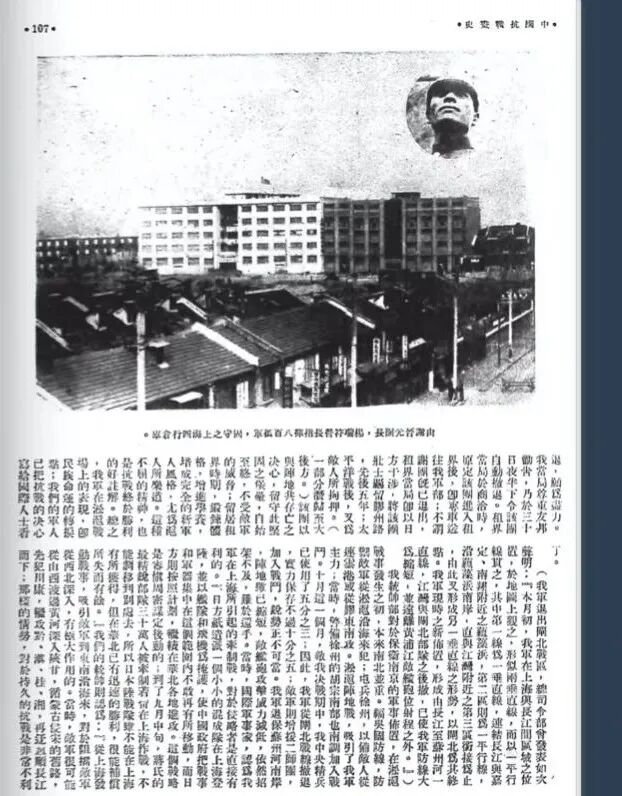

圖中右上為謝晉元團長照片

圖中照片說明為:由謝晉元團長、楊瑞符營長指揮八百孤軍,固守之上海四行倉庫

圖中照片說明

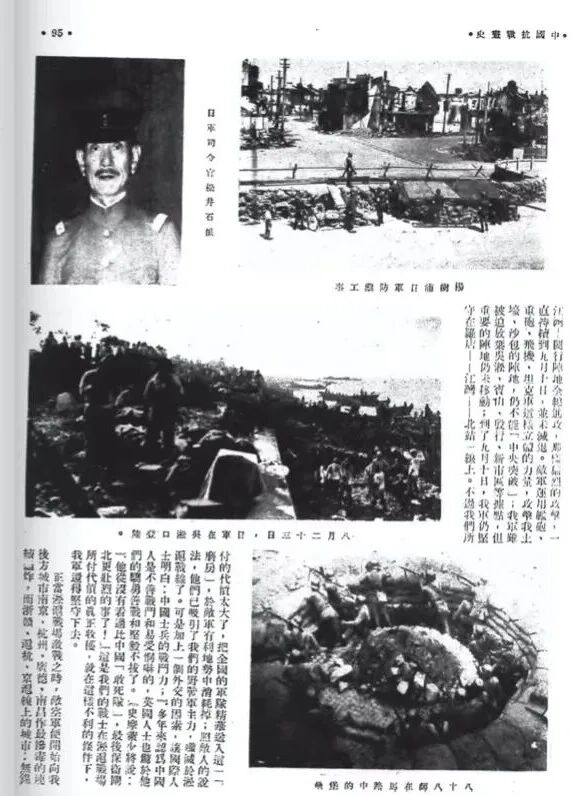

右上:楊樹浦日軍防衛工事

左上:日軍司令官松井石根

中間:8月23日,日軍在吳淞口登陸

右下:88師在馬路中間的堡壘

左下文字:讓國際人士明白中國士兵的戰斗力。“多年來認為中國人是不善于戰斗和易受恫嚇的,英國人士也驚于他們的驍勇善戰和堅毅不拔了”,史摩萊少將說,他從沒有看過比中國敢死隊最后保衛閘北更壯烈的事了。

淞滬會戰期間,舒宗僑正在上海,擔任《立報》記者和塔斯社記者,時刻關注著戰況。著名報人曹聚仁此時也在報道四行倉庫的情況,還冒險住進了四行倉庫二樓。他們親臨現場對上海四行倉庫保衛戰的報道傳遍了世界。后來二人共同編著出版的《第二次世界大戰畫史》《中國抗戰畫史》《二次大戰照片精華》《學生解放運動畫史》等,為中國抗戰史、人類戰爭史、世界反法西斯運動史留下寶貴資料,其中不少作品成為傳世經典。1948年8月中旬,國民政府在上海審訊日本戰犯岡村寧次時,審判長面前就放著他們編輯出版的《第二次世界大戰畫史》《中國抗戰畫史》兩本刊物,其中許多照片成為日軍侵略中國的鐵證。

舒宗僑是歷史的見證者。

前文說到,當年謝晉元副團長希望得到一面國旗,后來懸掛在了四行倉庫的頂上。這是歷史的真實,極大地振奮了國威軍威。這面國旗是小姑娘楊惠敏冒著生命危險送到四行倉庫,當面交給謝團長和楊營長的。但回憶送旗的過程,出現了多個版本。上海中醫陳存仁在《抗戰時代生活史》回憶道:“突然一名女童子軍楊惠敏,很勇敢地用油布包了一面大國旗,在槍林彈雨之下,跳入蘇州河,泅水到達對岸。把她帶的一面國旗送入國軍手中。”而一位英國工程技術人員回憶:“當時連接蘇州河南北兩岸有一根直徑達75厘米的管道,是他親自帶著楊惠敏通過管道爬行到對岸的”,這段回憶被英國記者海默寫成消息稿,配上了楊惠敏的照片,刊登在當時的《時代周刊》上。

而根據曹聚仁、舒宗僑合著的《中國抗日畫史》中記載,“女童軍楊惠敏送國旗不是游蘇州河過去,而是經由隔壁大樓鑿開的墻洞過去的。”楊惠敏事后在武漢發表的《自述》中回憶說:“當我負著神圣的使命走到垃圾橋附近時,被一英軍阻止了。經我多番辯論后,我終于在這英兵的許可之下爬過了鐵絲網,隨又匍匐在地,爬過了許多沙包堆,約二小時之久,我終于爬到了四行倉庫,將國旗獻給了謝團副和楊營長”,這兩種說法有較高的可信度,而且能前后銜接。

歷史的潮水鋪天蓋地,人們只會記住浪頭的趨勢、潮頭的精彩,瞬息萬變的浪涌的細節和漩渦的形狀,可以留給大海去回憶。

記者也是戰士,是歷史的見證者,是精神、意志、力量的記錄者。據赤壁市文史工作回憶,1987年,舒宗僑教授把自己珍藏了50年的照片膠卷,寄贈給了家鄉赤壁留存。

“八百壯士”和舒宗僑的故事,讓我為家鄉而自豪。

他們,都是書寫歷史的英雄。

謹以此文

敬獻給家鄉成千上萬的抗日英雄們!

敬祝我們的祖國,國泰民安,山河無恙,繁榮發展!